革命没有性别

“如果我们在这条游击战线中聚在一起,我们可以组成一个连队。但这并不会发生。你有没有看到我们在排球比赛中是多么吵闹?我们可能非常吵闹。”他们所有人都对此哈哈大笑。

他们很少有时间聚在一起。事实上,他们中的一些人仅仅是碰个面。他们属于不同的游击区,正如他们所说,他们并不能聚在一起。这不是因为他们很吵闹,而是因为他们被指派的区域非常需要他们。

他们是新人民军红色巴尼亚营(PulangBagani Battalion)的成员。革命者。同性恋者。

反歧视斗争

编舞者里科同志认为,他们的“ninunongbakla”和“anitong bading”(字面意思是同性恋“前辈”和同性恋“图标”)在城市中心经历了一些革命运动成员的歧视。这些人认为同性恋是一个弱点。男同性恋者因轻捻手指和摇晃臀部而受到批评,尤其是在集会期间。有一段时间,男同性恋者被认为是一个安全隐患。

党内男同性恋者和女同性恋者成员的增加要求彻底的研究、思想改造和政策指引,以便人们对表达性取向的人采取正确态度。所述的努力旨在减轻(如果不是彻底消除)性别歧视。

这些努力包括《论无产阶级的性关系》——一份指导人际关系和婚姻的党的文件。菲律宾共产党第10次全体会议(的决议)包括男同性恋者和女同性恋者的平等权利,承认他们的性取向,也承认他们选择走进的人际关系和婚姻。

在此期间,男同性恋者也证明了自己的价值。轻捻手指和摇晃臀部与他们的领导能力和完成任务(包括军事任务)的能力无关。

但是,接受和承认非直人成员权利的过程并非一帆风顺。除了革命运动中成员的不平衡发展,资产阶级文化和社会对女同性恋者、男同性恋者、双性恋者和跨性别者的贬低和歧视的影响强烈。坚持不懈地肃清这种不良影响势在必行。

杜戴同志,红色巴尼亚营的医护人员之一,透露了他一开始是多么的不安。他不知道该如何看待自己。“我不能和男性一起洗澡,因为这将违反规定。我也不能加入妇女,因为她们可能会认为我利用她们。之后,一些人说,同性恋者在革命中没有位置。这严重冒犯了我,我感到沮丧。我离开了革命运动。在家里,我除了痛哭什么也不能做。几个月后,我说我将回去,和他们一起考核。”

杜戴同志认为,在民族民主革命中,男同性恋者、女同性恋者和直人的共同斗争将肃清我们所出生的这个资产阶级社会的歧视文化,取得开始改变世界的成果。党的文件可以启发男同性恋者和女同性恋者,他们并没有脱离其他性别所受的压迫和剥削。因此,在人民革命中,他们所发挥的积极作用很重要。

“但是,如果我们自己没有纪律,我们就不能发出信息,并使他们相信革命的紧迫性。”杜戴同志说。

同时,里科同志分享了他们在2000年与敌军遭遇的经历。当时他们处在防御状态,很难脱离白军。白军在快速地推进。之后,他们的一名同志,一个男同性恋者,在远离新人民军主力的地方朝白军开火,转移他们的注意力。这使得新人民军队伍能够进行机动和撤离。“骄傲!”里科同志喊道。

这一事件成为他们队伍中同性恋者待遇方式的转折点。人们仍然打趣他们,但他们感到,人们不再像以前那样回避他们了。里科同志自豪地说道:“革命运动中的同性恋者是勇敢的、真正的战士。”

他们深情地记得温德尔·古穆班-翁(Wendel Gumban-Weng)对他的家人、万达对城市朋友和同志以及瓦奎恩同志对红色巴尼亚营红色战士和原住民(lumad)所做的牺牲。温德尔毕业于菲律宾大学旅游学院,他抛弃了个人抱负,为群众和革命服务。

“瓦奎恩除了是一名同性恋战士之外,他为人民服务的奉献精神,不仅对我们同性恋者,而且对许多同志和群众来说都是持续的鼓舞。他已经证明,同性恋并不是拿起枪的障碍,特别是如果这是为了民族解放。”杜戴同志说道。

出柜

除了面对敌人之外,他们知道还需要勇敢地面对内部矛盾。出柜会遭到他人的贬低、嘲笑和厌恶。

“从高中开始,我就已经知道自己是同性恋者,但是我向家里隐瞒了它。我与新人民军待在一起,但我没有计划加入他们。我只是力所能及地帮助他们。如果你来自一个农民家庭,你总是渴望使自己的家庭摆脱贫困。因此,我在城市里做起了保安。但是,我无法忍受保安所处的剥削处境。这是一种毫无价值的牺牲。我辞职了,并与新人民军的朋友联系,表达我想加入他们的愿望。”普琳西丝同志说。

“在一年多的时间里,我把真实自我隐藏了起来。但这让我感到困扰,所以我向高级委员会成员鲍勃同志敞开心扉,并请他在委员会讨论此事。我不知道他们会作何反应,但这是我最不担心的。重要的是我“出来了”,并感到宽慰。”普琳西丝补充道。

普琳西丝静待着同志们和群众知道真相后的嘲笑。但这并没有发生。事实上,一些人对此事难以置信。

“如果你真的想隐瞒自己的身份,你就要尽一切努力避免怀疑。”普琳西丝解释道。

在菲共的某个周年纪念上,普琳西丝邀请了他的家人。他在这里向家人坦白了自己的性取向。起初,他们感到震惊。但在他向他们解释了自己之后,他们从心底里接受了他。

普琳西丝在这次坦白之后感到自由,就像嗓子里的一根刺被去掉了。他像卡·马尔卡同志一样加入了新人民军。现在,她是普琳西丝同志,某排的政治指导员。

对于阿瓦拉同志来说,作为摩洛族和同性恋者是双重负担。

“曾经,我羡慕城市中的朋友,因为他们中的许多人,无论男女,都精通同性恋者的语言。我的印象是他们非常欢迎同性恋者。我后来才知道他们已经怀疑我是同性恋者,因为我很娴静和温柔。但他们从来没有问我这件事,也没让我承认。2005年,我被邀请参加男女同性恋组织的发布会。我想知道为什么邀请我。在自我介绍时,必须说出他/她的名字和他/她的性别——男同性恋者、女同性恋者或双性恋者。轮到我说话的时候,我出柜了,我的“生平”就像阿瓦拉·阿林多根(Awra Alindogan)一样意外地开始了。Bongga!(太棒了!)”教官阿瓦拉对这一回忆感到惊讶。

在此之后,阿瓦拉发现,他可以做更多的事情并为革命作出贡献——他可以写作,他可以跳舞,他可以发挥文化实力,为他的组织和指导工作增添乐趣。他向同志们和群众敞开了心扉。他意识到,只要你能帮助群众解决问题,群众就会接受并热爱你,无论你是什么性别:他们看到你在人民法院解决问题;他们是开明的,他们从你的指导中学习党的课程,或者只是阅读和写作。只要你和他们一起制定符合他们利益的日程表和计划,他们就会全身心地接受你。

聪明的同性恋者

“那时,敌人突袭了我们的营地,抢走了所有给养。群众知道此事后,给了我一大堆东西来取代我丢失的东西。这一举动让我非常感动,我喜极而泣。我回信感谢他们。群众是如此地热爱人民军队。每当我们到时,他们总是很高兴见到我们,并与我们分享欢乐。”阿瓦拉叙述道。

阿瓦拉说,她意识到隐藏一个人的真实自我并不能赢得尊重。首先,人们没有必要隐藏或否认一个人的首选性别。如果一个人做好他/她的工作,与每个人保持良好的关系,遵守革命运动的政策和计划,就不会有任麻烦。这不仅适用于同性恋者。所有的男性和女性都需要为革命做好自己的工作。这样,他们一定会赢得同志和群众的信任和尊重。

有一次,他被派去领导一个特殊军事行动的团队。他坚决不同意,特别是因为这需要剪掉他的长发。他在剪头发时一直在哭。“Ayoko na mag-struggle(我不想参与斗争了)。”他笑着回忆起这件事。

但最后他意识到,他不应该将个人意愿置于革命任务之上。他最终接受了这项任务,他们排练了如何进行行动。他是担任一个虚构的菲军检查站成员。在实际的战术行动中,有“导演”指导他。每当他的声音和动作开始软化时,他们就会引起他的注意。但是当周围没有其他人时,他们会让他成为自己。他可以双腿交叉坐下。他可以热情地展现自己。但当有其他人和车辆时,他不得不回到他的“菲军人物,并成功地完成了‘角色’。”阿瓦拉评论道。

“行动结束后,在我们收拾东西时,我们都感受到了饥饿的痛苦。党看到水果运输卡车接近时,队伍的成员们要求我要点吃的东西。我虽然烦恼,但同情心使我接受了这个要求。我叫停卡车要食物。我已经穿着一件桑多衫,但仍然穿着菲军的裤子。我展示我的魅力。然而,那些卡车上的人仍然能够认定我是新人民军,因为他们说菲军里没有人会承认自己是同性恋者。我们后来才知道,他们来自我们以前曾做过群众工作的一个村子。”阿瓦拉继续说道。

LGBT解放运动

菲共对LGBT权利的承认和尊重是LGBT解放运动的一大进步。随着民族民主革命的推进,该运动将继续获得更多的经验和教训。该运动可能会在途中遇到巨大的障碍,但在马克思列宁毛主义原则的指导下,他们将能够走上胜利的道路。同志们、干部们和群众可以证明,运用并进一步丰富所得到的经验。

根据里科同志所说的,LGBT仍然可能会遇到问题,尤其是有的同志没有完全资产摆脱阶级文化。他们成长于资产阶级文化中。但是菲共是与其他资产阶级政党不同的。菲共承认自己的弱点,并从中汲取教训,加以纠正。它的成员也是如此。

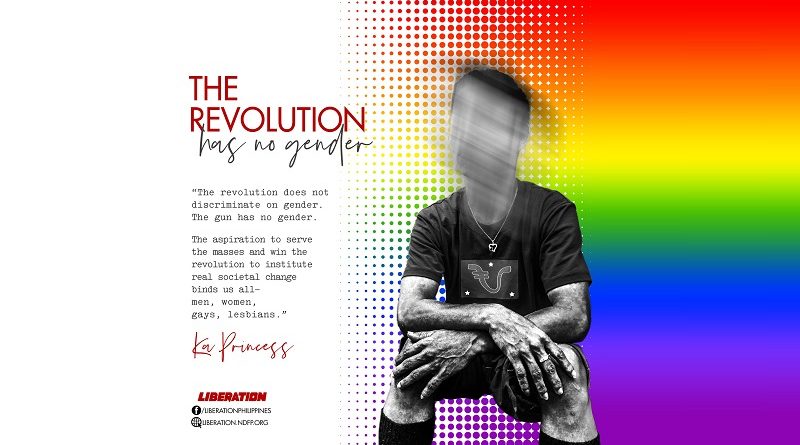

“革命并没有性别歧视。武器也没有性别。为群众服务、赢得革命并实现社会变革的志向将使我们所有人——男性、女性、LGBT获益。”普琳西丝补充道。

“对于所有LGBT来说,参加革命运动是唯一正确的。只有通过暴力革命,我们才能促进和建立新社会,这个新社会不仅表面美好,而且其内核也是完全自由的。”杜戴同志总结道。

党不仅承认LGBT的权利,而且还用马列毛主义理论和实践武装LGBT,使他们不仅能够解放他们自己,而且还能解放所有的被压迫阶级。他们有能力粉碎传统观念,即他们所选择的性别仅适用于美容院,而且他们的才能仅用于娱乐。他们有能力加入革命运动,为新社会奠基。这个新社会将没有剥削和歧视。